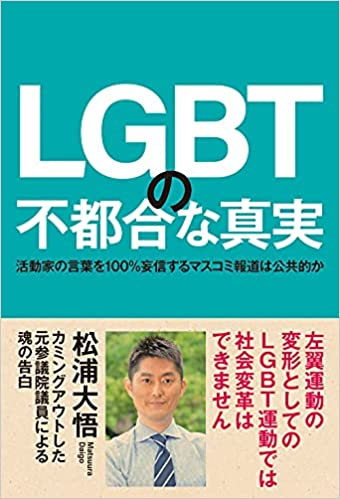

著者の略歴−元参議院議員。1969年生まれ。秋田市在住。神戸学院大卒業後、秋田放送にアナウンサーとして入社。講演会を通して周りにゲイをカミングアウトする。2006年に秋田放送を退社。2007年の参院選で初当選。一期務める。自殺問題、いじめ問題、性的マイノリティの人権問題、少年法改正、児童買春児童ポルノ禁止法、アニメ悪影響論への批判、表現の自由問題などに取り組んできた。 まえがきの最後で、ゲイの筆者は次のように書いている。

この本ではLGBTを切り口に、差別とは何か? 人権とは何か? 正義とは何か?公正とは何か?寛容とは何か? 保守とは何か?リベラルとは何か?を考えていきたいと思います。これまでほとんど語られることのなかったLGBT論です。 しかし、政治的な発言をする人は、リベラルも保守もダブルスタンダードである。 つまり、彼(女)らは状況に応じて発言しているので、状況が変われば発言も自然と変わっていく。 たとえば、上野千鶴子のホモ差別発言を、杉田水脈の発言と変わらないと批判しているが、上野千鶴子は学者ではなく、政治屋だからダブルスタンダードは当然の行動である。 LGBTという括り自体が、きわめて政治的なものだ。 1968年のストーンウォールの反乱以降、ゲイたちは隆盛の勢いで運動をすすめていた。 それまで犯罪者扱いで日陰の存在だったゲイが、やっと表に出てこれた。 ゲイ映画も撮られたし、ゲイは何かと賛美された。 ゲイの芸術感覚、とくに色彩感覚は素晴らしいといわれたが、ゲイにも色彩感が優れている人もいるに過ぎないのだ。 しかし、1980年頃からエイズ騒動がうまれ、不治の病エイズはゲイの肛門性交によって広がると言われ出した。

そのため、ゲイ運動は急速に下火になっていった。 ゲイはそこで孤高に耐えなければならなかった。 ゲイこそ自由と平等を求めた高貴な存在だったのに、孤高に耐えられず仲間を増やそうとした。 そこで、性的少数者と言う概念をもちだし、お手軽にバイセクシャル、トランスジェンダーを仲間に引き込もうとした。 ゲイはもともとバイセクシャルやトランスジェンダーには、何の思想性も感じておらず、ただ政治的に運動を拡大したかったのだ。 自分たちの運動拡大のためだけに、劣位にあった性的少数者を、仲間に仕立て上げた。 しかも、本来の性的少数者であるインターセクシャル(性分化疾患者)には何の配慮もなかった。 バイセクシャルやトランスジェンダーは社会的な劣位にあったと言うだけで、ゲイのような進歩的な思想性はまったくなかった。 トランスジェンダーの性同一性障害者は、犯罪視されたことはないし、むしろ希望する性転換が認められていた。 1970当時、黒人解放運動=公民権運動や女性解放が、すべての人間に等しく人権が保障されるべきだと言っていた。 そこで、バイセクシャルやトランスジェンダーも、人権という括りで仲間にした。 これが間違いだった。 ゲイは100年以上にわたって、孤高な運動を続けてきた。 ゲイは犯罪者とみられ、多くの社会で石もて追われていた。 なぜゲイは一歩立ち止まって、今まで通りに孤高な運動を持続できなかったのだろう。 成功体験が忘れられなかったのか、愚かとしか言いようがない。 女性同性愛者=レスビアンは犯罪者と扱われていなかったし、なにせ圧倒的小数だった。 ゲイは精液まみれのセックスをするが、レスビアンは経血まみれのセックスはしなかった。 だから、レスビアンが犯罪者となりようがなかった。 バイセクシャルやトランスジェンダーだって犯罪者と扱われてはいなかった。 むしろ、トランスジェンダーは社会に存在を許され、多くの国で性転換手術も認められてさえいた。 こうした異質な者たちが、同じ人権の括りだけで動けば、運動が破綻するのは目に見えている。 本書の最大の欠陥は、LGBTという括りを書名にしてしまったことだ。 LGBTという括りには何の根拠もない。 現在では、Tの後にQをつけたりして、あと40くらいのグループが続くのだという。 とにかくゲイたちの戦略は完全に間違いだった。 そのツケがトランス女性は女性だというトランスジェンダーから暴力をもってきている。 ほとぼりが冷めるまで、ゲイたちは戦線を縮小すべきだろう。 筆者は田舎のおばあちゃんに、LGBTって言っても理解されないから、対話が大切だという。 しかし、同性愛は男色と呼ばれて大昔からあって、田舎のおばあちゃんも充分に理解している。 しかし、現代の同性愛は男色ではなく、同じくらいの年格好、同じような社会的地位の男同士の性関係なのだ。 男色は年齢の上下がある男同士の関係だったが、横並びのゲイの同性愛は理解されないだろう。 なぜなら、田舎のおばあちゃんは高齢者が偉いという年齢秩序に生きてきたから、横並びのゲイを認めるわけにはいかない。 話の同じ流れで、「少年愛者を切り捨てた国際レズビアン・ゲイ協会」と非難しているが、ペドフェリアは早晩否定されていく運命にあった。 教育制度が整った先進国では、男色を行わなくても、学校教育を通じて文化は伝承される。 そのため、年端もいかない子供を性行為の対象とすることは許されない。 子供相手のセックスは男女ともに許されないのだ。 もっとも、男色の対象を元服前の少年だという愚かな学者もいるから、ゲイとは何かが根本的に分かっていないのだろう。 放送マスコミ上がりという派手な経歴や、国会議員という経歴がゲイの理解を邪魔しているように感じる。 日々目にするドタバタ騒動の渦中にいるためだろう、ゲイの本質に考えが及ばない。 だから、同性の結婚は憲法を改正してからにすべきだと言ったりするんだろう。 政治家という経歴が、大衆受けを考えざるを得ないのだろう。 ただ、こうした形でLGBTが巷間で話題になっても、ハッテン場での下品な行為などから、ゲイはますます理解から遠ざかっていくだろう。 ゲイは本を読まないと聞くが、筆者には『ゲイの誕生』を郵送したので、読んで欲しい。 (2021.9.20)

参考: 伊藤友宣「家庭という歪んだ宇宙」ちくま文庫、1998 永山翔子「家庭という名の収容所」PHP研究所、2000 J・S・ミル「女性の解放」岩波文庫、1957 末包房子「専業主婦が消える」同友館、1994 梅棹忠夫「女と文明」中央公論社、1988 J・S・ミル「女性の解放」岩波文庫、1957 ベティ・フリーダン「新しい女性の創造」大和書房、1965 楠木ぽとす「産んではいけない!」新潮文庫、2005 シンシア・S・スミス「女は結婚すべきではない」中公文庫、2000 鹿野政直「現代日本女性史」有斐閣、2004 ジャネット・エンジェル「コールガール」筑摩書房、2006 水田珠枝「女性解放思想史」筑摩書房、1979 細井和喜蔵「女工哀史」岩波文庫、1980 モリー・マーティン「素敵なヘルメット」現代書館、1992 R・J・スミス、E・R・ウイスウェル「須恵村の女たち」お茶の水書房、1987 ヘンリク・イプセン「人形の家」角川文庫、1952 斉藤美奈子「モダンガール論」文春文庫、2003 光畑由佳「働くママが日本を救う!」マイコミ新書、2009 フィリップ・アリエス「子供の誕生」みすず書房、1980 ジェシ・グリーン「男だけの育児」飛鳥新社、2001 匠雅音「核家族から単家族へ」丸善、1997 ミシェル・ペロー編「女性史は可能か」藤原書店、1992 マリリン・ヤーロム「<妻>の歴史」慶應義塾大学出版部、2006 シモーヌ・ド・ボーボワール「第二の性」新潮文庫、1997 亀井俊介「性革命のアメリカ」講談社、1989 イーサン・ウォッターズ「クレージ・ライク・アメリカ」紀伊國屋書店、2013 エイミー・チュア「Tiger-Mother:タイガー・マザー」朝日出版社、2011 清泉 亮「田舎暮らしの教科書」東洋経済新報社、2018 柴田純「日本幼児史」吉川弘文館、2013 黒川伊保子「妻のトリセツ」講談社α新書、2018 先崎学「うつ病九段」文藝春秋、2018

|

||||||||||